犬について

|

MENU |

|

病院に行く前に

首輪、もしくは胴輪をつけ、必ずリードをつけて下さい。

他の犬がいたりして、引っ張って首輪抜けすることもあるので、来院時は簡単に抜けないかどうかチェックしておきましょう。

だっこできる小型犬も、指示があるまでは病院内で放さないようお願いします。

病院前はすぐ道路で、交通量も多いのでご注意下さい。

病歴がわかる資料や、投与している薬があれば持参されてください。

トイレは病院に入る前に済ませておきましょう。ただし、便や尿に異常がある場合は、直近のものをビニールに入れてご持参下さい。

慣れない環境で、うんちやおしっこをしてしまう子もいます。スタッフが片付けますので、お知らせください。

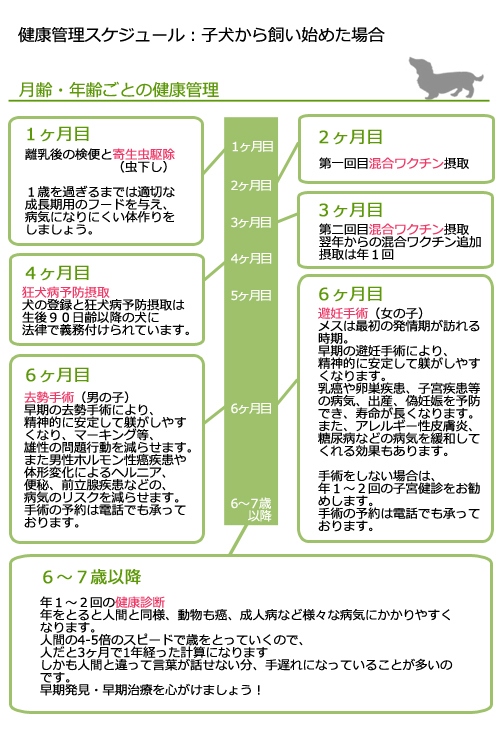

健康管理スケジュール

不妊手術のすすめ

あなたのわんちゃんの不妊手術はお済みですか?

していないと、命に関わる病気になるのです!

不妊手術は、問題行動や望まない繁殖を減らす為だけにすると思っていませんでしたか?

実はもっと大事な理由があるのです。

Q、なぜ手術したほうがいいの?

A、ホルモンに関する様々な病気を予防することが出来ます。

Q、手術をしなかったらどうなるの?

A、

①乳腺腫瘍

ホルモンの影響を受け続けると高齢になった時に、乳ガンが出来やすくなります。

(確率は不妊手術した場合と比べて、約200倍も高いといわれています)

早期発見出来れば、手術で取り除くことも出来ますが、末期になってしまった場合、

全身に転移し、手術も出来なくなります。

※猫の場合、乳腺腫瘍のほとんどが悪性の腫瘍といわれています。

②子宮蓄膿症

子宮に膿がたまり、他の臓器障害もおこす、大変死亡率の高い病気です。

卵巣・子宮どちらも取る不妊手術をしていれば、この病気になることはありません。

当院では犬も猫も必ず卵巣と子宮を両方切除しております。

もし子宮蓄膿症になってから手術をするとなると、体の負担や麻酔のリスク、また治療費もかなり高くなります。

③他にも、ホルモンの影響によるその他の生殖器疾患、皮膚病、内分泌疾患など様々な病態を引き起こします。

Q、いつ手術したらいいの?

A、最初の発情が来る前が良いといわれています。(生後6ヶ月からが適齢)

ホルモンの影響をあまり受けていない若い時期にしたほうが効果的です。

また、若くて健康な時にしたほうが麻酔のリスクも低く済みます。

※すでに年齢を重ねてしまっている場合、今までに受けたホルモンの影響を消すことは出来ません。

ですが、これから受けるホルモンの影響はなくすことが出来るので、「もう歳だから・・・」と言わずに、

さらに長生きしてこれからもずっと一緒に居られるように、ぜひ不妊手術をご検討されてください。

Q、すぐに手術できるの?

A、事前に予約が必要になりますので、お電話で結構なので予約されてください。

また術前検査として血液検査、レントゲン検査をおすすめしています。

全身麻酔をかけますので事前に健康状態を確認して、その子に適した麻酔や管理方法を選択します。

検査をしなかった場合、全身状態が分からないので、最悪麻酔で亡くなってしまうこともあります。

Q、入院するの?

A、女の子の場合、2泊3日の入院になります。

飼い主様の都合で1泊しかできないなどあれば、1泊でのお迎えも可能です。

Q、手術後の注意点は?

A、不妊手術後は前と比べて、必要な食餌量が少なくなります。

当院では退院後に、その子に適したフードをお試しいただいております。

不明な点がございましたら、スタッフまで気軽にお尋ね下さい。

去勢のすすめ

あなたのわんちゃん、去勢手術はお済みですか?

えっ!まだ・・・!?

していないと大変やっかいな病気になるのです!

去勢は、問題行動や望まない繁殖を減らす為だけにすると思っていませんでしたか?

実はもっと大事な理由があるのです。

Q、なぜ去勢手術したほうがいいの?

A、ホルモンに関する様々な病気を予防することが出来ます。

Q、去勢手術をしないとどうなるの?

A、

①ホルモンの長年の影響で前立腺が肥大し、腸が圧迫され、便が出にくくなります。

また、おしりの筋肉が薄くなりやすく、さらに無理にきばることでヘルニアをおこし、突然、便や尿が出せなくなったり、腸が破れたりして、急変することがあります。よく吠えるワンちゃんは特になりやすいですので注意が必要です。

一生お薬を続けるか、手術をすることになりますが、完治しづらかったり、再発しやすい病気です。

②精巣や肛門周囲の腫瘍。

早期治療しないと、手術が大変になったり、治療困難になります。

③他にも、ホルモン異常による皮膚病、内分泌疾患、神経疾患など様々な器官に波及する病態があります。

Q、いつ手術した方がいいの?

A、生後6ヶ月からが適齢。

ホルモンの影響をあまり受けていない若い時期にしたほうが効果的です。

また若くて健康な時にしたほうが麻酔リスクも非常に低くて済みます。

※すでに中~高齢の場合、今までに受けたホルモンの影響までは、消すことが出来ません。

ですが、これから受けるホルモンの影響はなくすことが出来ます。

「もう歳だから・・・」と言わずに、辛い病気にならないよう、ぜひ去勢手術をご検討されてください。

Q、すぐに手術できるの?

A、事前に予約が必要です。お電話で結構なので予約されてください。

また術前検査として血液検査やレントゲン検査など健康診断をおすすめしています。

検査後に手術するかどうか、決めても良いです。

検査をしなかった場合、全身状態が分からないので最悪、麻酔だけで亡くなってしまうこともあります。

Q、手術後の注意点は?

A、去勢後は前と比べて、必要な食餌量が少なくなります。

当院では去勢手術後に、その子に適したフードをお試しいただいております。

不明な点がございましたら、スタッフまで気軽にお尋ね下さい。

犬って歯を磨かないとどうなるの?

わんちゃんの口の中をのぞいて見て下さい!

※このような症状があったら要注意です!!

○口臭が強い

○歯が着色している

○堅い物を食べたがらない

○歯茎が腫れ、出血する

それは歯石が原因かもしれません。

では、歯石が付くとどうなるのでしょうか・・・?

■歯周病

歯石はどんどん成長し、歯周病になってしまいます。

歯周病になったら、歯肉が浅くなったり、顎の骨が融解し、歯がグラついて抜けてしまいます。

痛くてご飯が食べられなくなる、家中が臭くなる、内臓疾患を引き起こすなど、

わんちゃんにとっても、人にとっても、とても辛いことになります。

■心臓病などの合併症

歯石によって歯周病が進行すると、そこから菌が増殖します。

そしてその菌が血管に乗り、心臓や腎臓など、全身の様々な部分に悪影響を与えてしまいます。

心臓病や腎臓病を引き起こすと、これは命に関わってくるので、口だけのことと安易に考えてはいられません。

こうならないように、早めに歯石取りをすることが大事です!

では、その歯石を除去する方法は・・・?

付いてしまった歯石は、歯磨きでは取ることは出来ません。

人と同じで機械を使って取ります。ただし・・

Q.どんな処置をするの?

A.全身麻酔をかけて、超音波スケーラーなどの機械を使って処置します。

処置後もなるべく歯石がつかないような、その子にあった管理方法をご提案させていただきます。

Q.処置をしたい時はどうしたらいいの?

A.事前に予約が必要となりますので、お電話で結構なので予約されて下さい。

また術前検査として血液検査やレントゲン検査などの健康診断をおすすめしています。

全身麻酔をかけますので事前に健康状態を確認して、その子に適した麻酔や管理方法を選択します。

Q.入院するの?

A.基本は日帰りになります。例外として高齢の為、麻酔の覚めが悪いなどあれば一泊入院になることもあります。

予約していただくと、術前検査が半額に!

※当院にかかったことがある方のみ対象。

口臭や歯石が気になる方は、この機会にぜひご予約下さい。

犬の認知症:特徴と対処法

犬の長寿化によって認知症が増え、問題となっています。

症状でまず問題になるのは鳴き声です。高周波の大声で、昼夜関係なく鳴き続けるので飼主の生活にも影響し、近所迷惑にもなります。

認知症は日本犬に多くみられ、洋犬で症状がでる場合は脳腫瘍も疑われます。

特徴は、無目的に歩く徘徊、昼間はよく寝て夜に異常行動を起こす、気が短くなる等・・。

症状が進むと、家族が名前を呼んでも反応しない、拘束を嫌がるので家族が抱こうとしても制御できないくらい暴れたり・・・。

中には、困った飼い主さんが安楽死を希望する問い合わせをしてくるほど、ご家族が疲弊してしまうこともあります。しかし、認知症というだけでは、安楽死は勧められません。

まずは一つ一つの問題に向き合い、それぞれ対処する方法を提案しますので、動物病院にご相談下さい。

犬を連れて来れない場合は、飼主様だけの来院でもOKです(その際、現在の犬の体重がわかると助かります)。

認知症は進行したら、元のように回復させるのは、ほぼ不可能になります。

早めに気付いてあげて、進行を遅くしたり、予防するのがベストです。

今は、人間でも進行を遅くする新薬が開発されているように、動物でも薬やサプリメント等を使って、進行を遅くする選択肢が増えてきました。ただ潜在的に併発している疾患も多い為、薬の選択と使用には獣医師の判断が必要です。

それぞれが許容でき、持続できる対処法を一緒に考えていきましょう!

◇認知症レベルの判定

犬の認知症レベルをきちんと判定できるのは獣医師ですが、飼い主は以下の表の項目を目安としてください。

該当するのが1つあれば疑わしく、3つ以上あればほぼ認知症です。

2.よく寝てよく食べるようになったのに太らない。

3.角や狭い所に入ると、後退できずに鳴く。

4.歩くと前にトボトボと歩き、放置すると旋回し始める。

5.飼い主や自分の名前がわからなくなり、何事にも無反応。

◇家での管理について

・他の疾患に配慮しつつ、歩けるなら散歩をさせて刺激を与えてください。

・路上での排尿排泄はできるだけ中断させず、毎日定時に同じ人が同じコースを犬の速度に合わせて歩いてあげるといいでしょう。

・日射病に注意が必要ですが朝日をあてる日光浴もお勧めです。

・脳の中枢機能の低下によって、寒いと簡単に凍死するため、冬は室内に入れ温度管理に配慮して下さい。

・歩行困難になったら床ずれにも気をつけましょう。

・徘徊がある犬は、四角いケージや部屋に角がある空間だと、角にはまって鳴き出します。生活場所は、蛇腹型のお風呂のふたを三枚つなげ、サークル状のケージを作り上げ、吸水性のあるシートなどを下に敷いて、そこに入れてあげることをお勧めします。犬はグルグルとケージ内を回り続け、疲れたら寝ます。

認知機能が落ちても、不安や恐怖感は残っているものです。それがさらに睡眠不足に拍車をかける負のスパイラルに陥ることも・・・。

単に進行を抑えるだけでなく、不安や恐怖感を軽減してあげられる薬や睡眠をコントロールする薬を使うといった対処方法もありますので、まずは当院にご相談下さい。

大切な犬が認知症になっても、最後まで愛情をもって接して欲しいと願っています。

犬の慢性心不全

獣医療の進歩により犬の寿命は長くなってきています。それにつれて、人と同じ様ないわゆる(成人病)が犬でも多く見られるようになりました。心不全もそのひとつです。

心不全とは?

心臓のポンプ機能が低下することによって起こる進行性の病気です。

心臓のポンプ機能の低下は、おもに年齢を重ねるにしたがって起こります。

なかでも、キャバリアキングチャールズスパニエル、マルチーズ、ポメラニアン、シーズーなどの小型犬にその傾向が強いといわれています。

特にマルチーズでは、5才の時点で50%以上の犬に心臓の不調が確認されたとの報告があります。

「心不全の症状は?」

初期には症状はみつかりません。動物病院で検査をしてもらうことで、発見できます。

中期から後期にかけて症状がでます。

咳をする、呼吸が速い、運動を嫌がる、食欲が無い等があります。

夜中に咳をしたり、散歩を嫌がったり、なんとなく元気がないなどの異常が見られた場合には、出来るだけ早く病院に相談に行きましょう。

心不全は進行性の病気ですので、何もしなければ症状は進行し続け、やがては死に至ります。できるだけ早く異常に気付いてあげましょう。

病院では、聴診、レントゲン、エコーなどの検査で、心不全の診断をします。

診断されると主に、薬による治療が行われます。

【心不全と診断された犬に対する留意点】

・激しい運動は避ける。

・温度、湿度の変化の激しい場所は避ける。

・ステージにあった適切な食事を与える。(処方食が最適)

・病院の指示を守り、投薬を忘れないようにする。

※きちんと薬を飲んでいれば症状は安定しますが、調子がいいからといって薬を止めてしまうと、以前より症状が悪くなることもあります。

心不全はたとえどんなに薬が効いていても、治る病気ではありません。

ただ薬を続けることで、心疾患の進行を遅くし、苦しさも除いてあげることができ、最終的に長寿を全うすることもできます。

飼う方の心配りで質の高い生活が送れるようにするには、早めの対応が決め手になるでしょう。

狂犬病予防接種について

当院では1年中、狂犬病予防接種が行えます。

集団注射は4月に行われますが、日程があわない、たくさん知らない犬が来るので不安、などで行けない場合も、遠慮せず動物病院で接種しましょう。

価格は集団注射と同じです。

5月は混み合いやすい時期ですので、3月から4月上旬に来院して頂けると、お待たせする時間が短くてすむ可能性が高いです。

3、4月はフィラリア予防の開始時期でもありますので、一緒に済ませると来院回数が少なくて済み、ワンちゃんにとってもきっと嬉しいことでしょう。

狂犬病予防接種で来院される時には、市町村から届いた問診票に記入して持参してください。(もし無くても構いません)

初めて狂犬病予防注射する犬は、当院で登録手続きが行えます(飯塚市、嘉麻市、桂川町)。

※狂犬病ワクチンと他の混合ワクチンは全く別物になります。

Q. なぜ狂犬病ワクチンを打たないといけないの?

A、狂犬病ウィルスは主に犬に感染する事で知られていますが、人、猫、牛、馬を含め全ての哺乳類に感染します。

狂犬病を発症すると100%死亡してしまう為、飼い犬の登録と、年に一度の狂犬病予防接種が法律で義務付けられています。

Q. どのような動物から感染するの?

A、感染動物全てから感染する可能性はありますが、主にイヌ、ネコ、キツネ、コウモリ、イタチ、アライグマなどです。

海外ではこれらの動物に咬まれないように注意して下さい。

狂犬病ワクチンを受けさせるということは、飼い主自身を守り、愛犬を守り、まわりの人たちを守るということに繋がります。

明日もし、日本で狂犬病が発生したら?私たちは、わんちゃんたちはどうなってしまうのか。

悲しい運命をたどってしまわないためにも、狂犬病ワクチンの接種を受けさせましょう!

(リンク先:飯塚市ホームページ)

尿検査のススメ

これらの病気は初め、症状がなく気が付けません。

血液検査では見つけられなくても、尿検査では発見できます。

検査は簡単!尿を動物病院に持ってくるだけ!

重症になれば血尿がでたり、尿が出なくなったり、命に関わる事も・・・

検尿によって、発症前に治療できたり、進行を遅らせる事もできます。

尿検査について

◆市販のドライフードを与えている

◆人の食べ物を与えている

◆肥満 等

他にも、結石の元になる結晶ができやすい体質の子もいます。

まだ、症状が出る前にみつければ、

手術や通院をせずに治すこともできるかもしれません。

尿の取り方について

①尿をしている時に、綺麗な紙皿をかざして取る。

②トイレがペットシーツの場合、シーツを裏返してそこにした尿を取る。

③トイレが砂の場合、砂を全てはずすか、ラップやビニールなど水分を取られない物を砂の上に敷いて、尿をしたらすぐ取る。

※尿を持ってくる際は、清潔なビニール袋など、水分が吸収されず別の物質が混入しない容器に入れて、1日以内に。無理な場合は冷蔵庫で保管して3日以内にお持ち下さい。

小型犬の骨折にご用心

抱っこから飛び降りる、車から降りる時、いつものようにソファーやベッドから飛び降りるなど・・

そんな日常的な行動でもある日突然、足を痛めたと来院される小型犬によく見られます。

まさかそのくらいで!?という低い段差でも骨折したケースがあります。

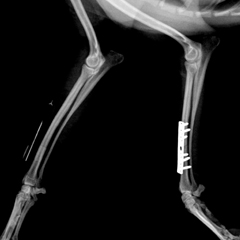

いつも上り下りしていたイスから飛び降りて前肢を骨折した小型犬。

手がグニャっと曲がっています。

足の骨がとても細い!割り箸より細いです。

しかも割り箸と違って、骨の中央は空洞構造。

見た感じの太さから想像するより、ずっと薄い筒状の形です。

2リットルのペットボトルに割り箸をつけて、落としてみたら・・・

と想像してみて下さい。

近年骨折で来院するのはトイプードル、パピヨン、チワワなど胴体の割りに足が細長い小型犬が9割以上になってきています。

折れてなくても、レントゲン撮影してみると骨に亀裂が入っていたり、骨ではなく関節や靭帯が痛んでいる場合もあります。

症状が大したこと無いから・・と思って、初期治療せず放って置くと、あとで変形が生じたり、痛みが慢性化するケースもあります。

もし足を痛めたら、すぐ歩いていても、足が曲がっていなくても、早めに動物病院で診てもらいましょう!

骨折してしまったら、小型犬の場合、骨が接着する部分が大変少ないため、骨の癒合しにくい代表例。

対応が遅れるとさらにくっつきにくくなるので、早めに手術・処置が必要です。

小型犬用プレートとスクリューで固定手術直後。

金属プレートの中央に骨折ラインがわずかに見えます。

手術数ヶ月後。

プレート除去後なのでスクリューの穴が黒く抜けてうつっているが、骨折ラインは消失しています。